保険募集代理店の楽天インシュアランスプランニング(株)が運営するサイトです。こちらのサイトでは楽天グループの保険商品をおすすめしています。

その他の保険会社の商品を検討中の方は楽天保険の比較をご覧ください。

最終更新日:2024年2月9日

運転者の年齢を一定以上に制限することで、自動車保険の保険料を抑えることができる「運転者年齢条件」。自動車の使い方に合わせて適正に設定したいところですが、少し複雑なポイントがあるのも事実です。ここではまず、運転者年齢条件の基本的なルールを。その上で、運転者年齢条件の適用範囲について説明していきます。子どもが別居している場合、その子どもが既婚か未婚かで適用範囲が変わるのか。従業員にも運転者年齢条件が適用されるのか。一時解除はどうすればできるのかなどを、ファイナンシャルプランナーの頼藤太希さんに解説してもらいます。

「自動車保険の運転者年齢条件とは、契約する自動車を運転する人の年齢を制限する代わりに自動車保険料を割引する仕組みです。一般的には、『全年齢を問わず補償』・『21歳以上補償』・『26歳以上補償』・『35歳以上補償』などの年齢区分があります(保険会社によって区分は異なります)。

たとえば『26歳以上補償』にしているときに、25歳以下の人が運転して事故を起こすと、原則として補償されません。

統計的に、若い人は事故を起こすリスクが比較的高いとされています。そして、年齢が上がるごとに運転に慣れ、自動車事故のリスクが低くなっていくと考えられています。保険会社は、年齢による自動車事故のリスクを保険料に反映させているのです」

詳細は以下の記事に掲載しておりますので、ご確認ください。

>自動車保険の保険料、年齢条件でどれくらい抑えることができる?

年齢で保険料が変わるのですから、年齢が上がるタイミングで契約を見直せば、保険料を抑えられそうです。しかし、自動車保険の満期日と誕生日が同じ人はほとんどいないですよね。では、運転者年齢条件はいつ変更できるのでしょうか?

「運転者年齢条件は、満期時はもちろん、保険期間の途中でも変更できます。

保険会社は、運転者の年齢が上がったからといって、自動的に運転者年齢条件を引き上げて保険料を安くしてくれるわけではありません。時期が来たら自分で変更手続きをする必要があります。

自動車保険の補償の対象者でもっとも若い人が誕生日を迎えたら、自動車保険の運転者年齢条件を見直してみましょう。運転者年齢条件をひとつ上に変更できれば、保険料を安くできます。保険料の払込方法を年払いにしていた場合は、満期日までの差額を返金してもらうこともできます。

また、たとえば子どもが実家を離れる・実家に戻ってくるといったときにも、運転者年齢条件を見直すといいでしょう。運転者年齢条件を上げれば保険料は安くなり、逆に下げると保険料は高くなります。自動車を運転する人に合わせて正しく契約しておかないと、万が一の事故の際に補償を受けられないということになりかねないので、必ず確認・見直ししましょう」

運転者年齢条件に加え、運転者を限定する運転者限定特約を設定すると、自動車保険の保険料はより安くなります。運転する人が少ないということは、その分事故のリスクが少ないと考えられるからです。たとえば、ある保険会社の場合、運転者家族限定特約と運転者本人・配偶者限定特約の2つがあります。

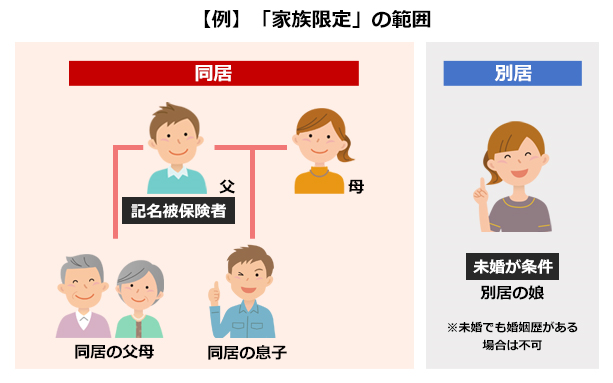

運転者家族限定特約の「家族」の範囲は、以下のようになります。

・記名被保険者とその配偶者

・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(同一の家屋に居住する6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族)

・記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

「基本的に、扶養の有無や生計などに関わらず、一緒に住んでいれば『同居』の扱いです。また、たとえば大学に通うために一人暮らしをしているような未婚の子も家族として扱います。血族は6親等なので、叔父叔母や、いとこの孫まで含まれ、かなり広範囲といえるでしょう」

運転者本人・配偶者限定特約では、運転者の範囲を記名被保険者とその配偶者の2名にしています。運転者家族限定特約よりも運転者の範囲をさらに絞っていますので、自動車保険料も安くなります。

「ただし、近年、各保険会社は運転者家族限定特約を廃止・縮小傾向にあります。世帯の核家族化がすすみ、運転者・配偶者限定が選ばれるようになっている点、また、多くの人が運転できるため、割引をするにはハイリスクであることが理由だと考えられています」

「運転者家族限定特約のなかでわかりづらい点は、別居の子の扱いです。ひとつの家族の例からどのような場合、適用されるのか見ていきましょう」

就職後、一人暮らしをはじめた子ども(23歳)が里帰り。その際、同級生と出かけるために、実家の自動車を運転しようとしました。しかし実家では、両親や同居の祖父母は運転するものの、もう子どもが運転することはないだろうと、自動車保険に35歳以上の年齢条件を付けて自動車保険料を安くしていました(同居の祖父母も運転するため運転者家族限定特約はそのまま継続)。こんなとき、子どもが自動車事故を起こしたら、保険金は支払われるのでしょうか。

「答えは『支払われる』です。運転者家族限定特約の『家族』の範囲には『別居の未婚の子』が含まれていました。加えて、運転者年齢条件が適用される範囲は、次のとおりです。

・記名被保険者

・記名被保険者の配偶者

・記名被保険者、またはその配偶者の同居の親族

・上記のいずれかの方が営む事業の業務に従事している従業員

つまり、別居の未婚の子は運転者年齢条件が適用されないのです。ですから、この場合、運転者家族限定特約が適用され、子どもが自動車事故を起こしても、保険金は支払われます」

「では、上の例の5年後、子ども(28歳)が結婚したとします。帰省時に実家の自動車を運転し、事故を起こしてしまったとしたら、保険金は支払われるでしょうか。

これはもうお分かりですね。『支払われない』です。

運転者家族限定特約の『家族』の範囲は『別居の未婚の子』ですから、既婚者となった以上、家族の範囲外です。別居の既婚の子が運転するような場合、運転者家族限定特約を一時的に解除したり(詳しくは後述します)、「1日単位で加入できる自動車保険」に加入したりするとよいでしょう。なお、この子が記名被保険者と同居すれば、再び家族と見なされます。ただし、二世帯住宅の場合は保険会社によって判断が分かれます。これを同居とみなすかどうかは加入時に保険会社に確認することをおすすめします」

「年末年始だけだから」「駐車してもらうだけだから」といって、自動車保険の適用外の状態で運転するのはとても危険です。事故はいつ起こるかわかりません。起こった後で保険金が出ないと嘆いても遅いのです。では保険期間の途中に運転者家族限定特約や運転者年齢条件を変更することは可能なのでしょうか?

「自動車保険の運転者家族限定特約は月単位で一時解除することができます。一時解除すれば、補償される対象の人が増えます。そのため、必要な時期に運転者家族限定特約を外しておくことで、帰省中の家族などが事故を起こしても、保険金を受け取ることができます。

一時解除の手続きは各保険会社によって異なりますが、保険会社のコールセンターや代理店に電話、もしくは保険会社のサイト上で手続きができるでしょう。

同様に、運転者年齢条件を保険期間の途中に変更したい場合もあるかもしれません。この場合も、保険会社に申し出れば月単位でいつでも変更ができます。運転者家族限定特約や運転者年齢条件を変更することで、一時的に自動車保険料は値上がりしますが、短期間でも万が一の事故に備えるのがいいでしょう。

また近年では1日単位(24時間)で入れる保険もありますので、今の契約内容は変更せずそちらに加入する、という選択肢を検討するのもよいでしょう」

では「個人事業主」の場合はどうでしょうか。個人事業主が、自分の自動車を仕事で使ったり、従業員に運転させたりすることは日常的に起こりえそうです。

従業員に駐車をお願いした。この場合も家族限定になる。

「運転者家族限定特約の『家族』の範囲には、『記名被保険者やその配偶者、同居の親族が営む事業に従事する従業員』という記載があります。つまり、個人事業の従業員も、自動車保険のなかでは家族になるのです。ですから、従業員がいる場合でも運転者家族限定特約を利用できます。

しかし、このとき注意しなくてはならないのは、運転者年齢条件です。従業員も運転者年齢条件の対象になるのです。

たとえば、ある個人事業主が自動車保険に35歳以上限定の運転者年齢条件を付けているとします。あるとき、たまたま一番若い22歳の従業員に個人事業主の自動車を使って買い物を頼んだところ、事故を起こしてしまった……という場合、免責の扱いとなり、保険金は支払われなくなってしまいます。

個人事業主が自動車保険の運転者年齢条件を設定する場合は、運転する可能性のある従業員のなかで、一番若い方の年齢を基準に設定する必要があります。この例の場合は、『21歳以上限定』が最適だったということになります」

複雑に感じることがあっても、適切に補償を受けるためには、自動車保険の運転者年齢条件はしっかりと確認しておくことが大切です。運転者年齢条件は、家族の成長やライフスタイルの変化と共に変わっていくものですので、自動車保険の更新の際には、条件を満たしているか保険会社に確認し正しい運転者年齢条件を設定しましょう。

このページの内容は、一般的な情報を掲載したものであり、個別の保険商品の補償/保障内容とは関係がありません。ご契約中の保険商品の補償/保障内容につきましては、ご契約中の保険会社にお問合せください。また、このページの内容については楽天保険の総合窓口(0120-849-019)にお問い合わせください。

税制上・社会保険制度の取扱いは、このページの最終更新日時点の税制・社会保険制度に基づくもので、すべての情報を網羅するものではありません。将来的に税制の変更により計算方法・税率などが、また、社会保険制度が変わる場合もありますのでご注意ください。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署または税理士などに、社会保険制度の個別の取扱いについては年金事務所または社会保険労務士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。

2310717-2410