保険募集代理店の楽天インシュアランスプランニング(株)が運営するサイトです。こちらのサイトでは楽天グループの保険商品をおすすめしています。

その他の保険会社の商品を検討中の方は楽天保険の比較をご覧ください。

最終更新日:2023年5月15日

2020年4月より大学無償化制度(高等教育の就学支援新制度)がスタートしました。大学無償化といっても、全ての大学の授業料が無料になるというわけではないようです。また大学の無償化と言っていますが、実は大学だけではなく、短期大学や高等専門学校、専門学校に通う学生も支援の対象です。そのしくみは、授業料や入学金相当額を支援してほしい学生が日本学生支援機構に申し込みをして、基準を満たしているとみなされた場合、授業料および入学金の減免と、給付型奨学金の支給の拡充という、2段階支援です。奨学金といっても給付型なので、返済の必要はありません。どんな人がもらえるのか、いくら程度もらえるのかあわせて確認してみましょう。

そもそも大学無償化はどんな制度なのでしょうか。ニュースなどでは、「大学無償化」といわれているようですが、実は支援の対象は大学だけではありません。大学、短期大学、高等専門学校、専門学校へ進学して、勉強したい学生を応援する取り組みとなっています。

高等学校へ通っていると、将来の進路が気になります。そのまま就職して働く目標がある学生の方もいれば、「憧れの職業に就くために、あの学校へ行って勉強したい!」と大学や専門学校などを目指す学生の方もいることでしょう。

そんな際に、「わが家の家計で進学できるかな…」と不安に思う学生の方もいるかもしれません。家族のことや経済的な事情を考えて、自分の希望を言い出せないことも。もし返済不要の「給付型奨学金」が活用できたら、学生のみなさんの選択肢は広がりますね。「勉強したくて大学へ入学したのに、生活費と学費のためにアルバイトばかりだった…」という、本末転倒な事態も防げるかもしれません。

学生の方の”学びたい気持ち”を応援するため、文部科学省は、2018年から(一部2017年から)は返済不要の給付型奨学金をスタートし、2020年からは給付型奨学金の額が増加し、さらに受給対象者の要件が拡大しました。

どんな学生の方が対象となるのか、支給額はどれくらいか、具体的に確認してみましょう。

「ええっ!返さなくていい奨学金があるのですか?」

そうなんです!といっても、全員ではありません。制度の趣旨が、”経済的支援が必要な学生の後押しをする”ものなので、経済的に困難ではないと判断される学生の方は、支援の対象にはならないかもしれません。具体的に見てみましょう。

給付型奨学金の対象になるのは、大学等への進学を希望している学生の方です。次の2つのどちらかに該当する人が申し込み可能です。

また外国籍の人は、在留資格により申し込み資格に制限がある場合があります。法定特別永住者、在留資格が永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等である人、在留資格が「定住者」で将来永住する意思がある人は申込可能となります。

選考基準は大きく分けて2つあり、学力基準と家計基準の両方を満たしている必要があります。では、それぞれどのような基準になっているのか具体的に見てみましょう。

次の基準のうちいずれかに当てはまる必要があります。

返還義務がない給付型奨学金の支給を受けるには、成績がある一定の水準以上であることが望ましいようです。

とはいえ、成績だけでは判断しきれないところがあるのが、本人の学びたい意欲です。そこで、学力の基準は一律に「5段階評価3.5以上であること」と成績だけで判断するのではなく、「レポート等で本人が学習意欲を強く持っています」と訴えると、給付型奨学金の対象と認められる可能性はあるようです。

注意事項としては、自分で「学びたい意欲があります」とアピールして採用されたのですから、進学後に「学業成績がふるわない」、「通学日数が少ない」などの場合には支給が打ち切りになることがあるようです(詳細は後ほど解説します)。

家計基準は、次の「収入基準」と「資産基準」の両方に該当する必要があります。

【第Ⅰ区分】 申込者本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること※1

【第Ⅱ区分】 申込者本人と生計維持者の支給額算定基準額※2の合計が100円以上25,600円未満であること

【第Ⅲ区分】 申込者本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること

出典:独立行政法人日本学生支援機構「給付奨学金案内(2022年度版)」

(1)収入基準

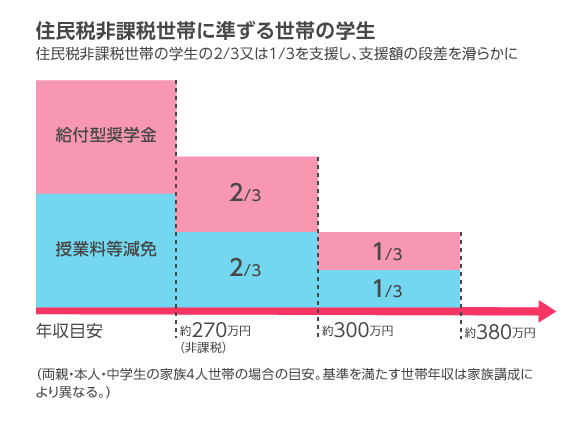

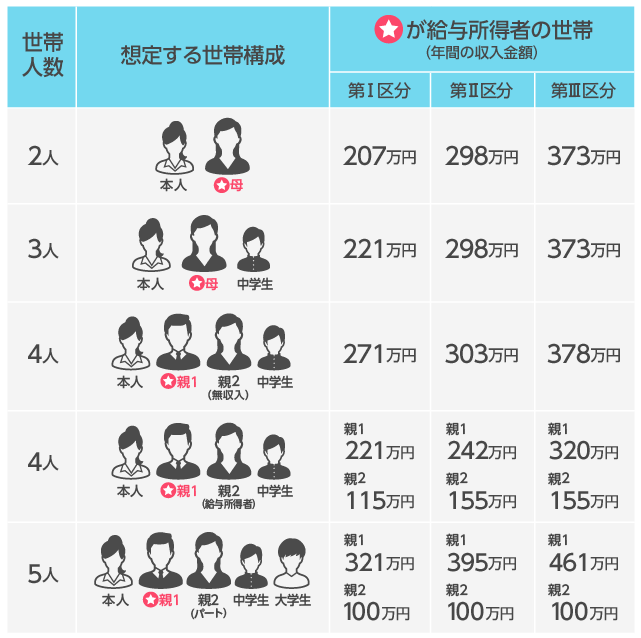

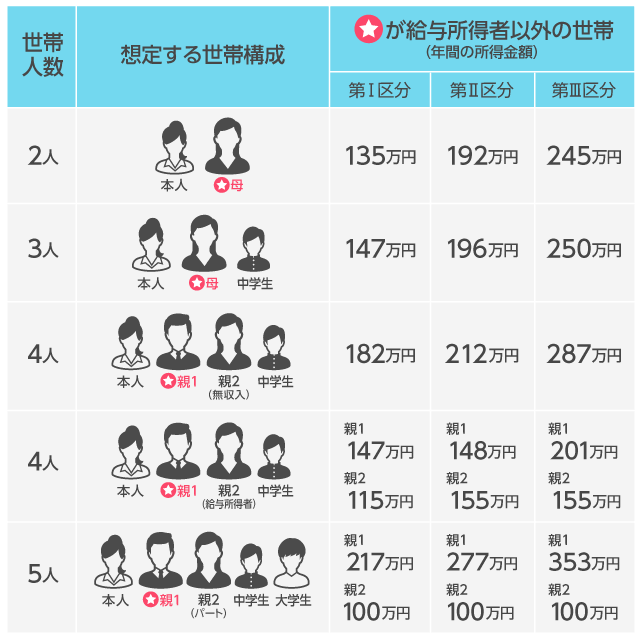

「住民税非課税世帯・生活保護世帯の人」だけでなく「住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生」も対象となっています。基準を満たす世帯年収は、世帯の人数や、世帯構成によって変わってきます。日本学生支援機構(JASSO)ホームページにある「進学資金シミュレーター」で、具体的に支給の要件に当てはまるかどうか、また、給付額はいくらか確認してみましょう。

一例を挙げますと、ご両親・高校3年生・中学生の4人家族という家族構成の場合、給与所得世帯であれば、世帯年収約271万円以下は非課税(第一区分)に該当します。給付型奨学金の支給・授業料減免の両方とも上限額までの支給や減免の対象となります。

第二区分の目安は、ご両親・高校3年生・中学生の4人家族の家族構成で、世帯年収が約303万円以下の世帯です。この区分に当てはまる世帯の学生の方は給付型奨学金の支給・授業料減免ともに上限額の2/3となります。

最後の第三区分となる基準は、世帯年収がご両親・高校3年生・中学生の4人家族の家族構成で、世帯年収約378万円以下の世帯です。給付型奨学金の支給・授業料減免ともに上限額の1/3となります。

イメージが難しいかと思うので、図にまとめてみました。

出典:文部科学省「高等教育の修学支援新制度について」をもとに当社作成

また、生活保護世帯、社会的養護を必要とする人(18歳時点で児童養護施設等に入所している生徒または里親等に養育されている生徒)も、支給対象です。

出典:独立行政法人日本学生支援機構「給付奨学金案内(2022年度版)」

① 表中の数字はあくまで目安です。収入基準は収入・所得に基づく課税標準額等により設定されているため、世帯構成、障害者の有無、各種保険料の支払い状況等により、目安の金額を上回っていても対象となる場合や下回っていても対象とならない場合があります。

② 日本学生支援機構(JASSO)のホームページに掲載している「進学資金シミュレーター」で、 収入基準に該当するかをより具体的に確認できます。

資産基準は、以下の要件になります。

学生とご両親などの生計維持者(2人)の資産額の合計が2,000万円未満(生計維持者が1人の場合は、1,250万円未満)であること。

ここでいう資産とは、現金や預金に準じるものとして保有する、金や銀等の貴金属や、預貯金、株などの有価証券のことで、土地などの不動産は含みません。預金通帳のコピーなど、資産に関する証明書の提出は不要となっています。

2020年4月の給付型奨学金制度の本格的スタートと同時に、今までなかった「授業料と入学金の減免制度」が創設されました。どのような制度か、しっかり確認してみましょう。

授業料と入学金の減免制度は、学生に対して大学等が授業料および入学金を減免します。対象者は給付型奨学金の支給対象となる学生の方です。

減免される具体的な金額は、文部科学省ホームページから引用した、以下の表の通りです。各大学等の高等教育機関が、表の上限金額まで授業料等を減免します。住民税非課税世帯は表の通り、第二区分の学生の方にはその2/3、第三区分は1/3の減免になります。減免に必要な費用は、国から大学へ支給されます。

なお、減免の対象となるのは「授業料」と「入学金」となっており、「施設設備費」など、各大学などが個別に設定し徴収している費用は対象になりません。

| 国公立 | 私立 | |||

|---|---|---|---|---|

| 入学金 | 授業料 | 入学金 | 授業料 | |

| 大学 | 約28万円 | 約54万円 | 約26万円 | 約70万円 |

| 短期大学 | 約17万円 | 約39万円 | 約25万円 | 約62万円 |

| 高等専門学校 | 約8万円 | 約23万円 | 約13万円 | 約70万円 |

| 専門学校 | 約7万円 | 約17万円 | 約16万円 | 約59万円 |

給付型奨学金は、日本学生支援機構(JASSO)が各学生に毎月振り込みで支給します。

非課税世帯への支給額は、国公立大学・短期大学・専門学校へ自宅から通う学生には、年額約35万円を、自宅外生には約80万円の支給です。私立の場合は、大学・短期大学・専門学校へ自宅から通う学生には、年額約46万円が、自宅外生には約91万円が支給されます。

以下が内容をまとめた表です。

| 国公立 大学・短期大学・専門学校 | 自宅生 約35万円、自宅外生 約80万円 |

|---|---|

| 国公立 高等専門学校 | 自宅生 約21万円、自宅外生 約41万円 |

| 私立 大学・短期大学・専門学校 | 自宅生 約46万円、自宅外生 約91万円 |

| 私立 高等専門学校 | 自宅生 約32万円、自宅外生 約52万円 |

給付型奨学金の支援対象となった学生の方は、進学後、きちんと通学しているか、成績が一定の要件を満たしているかなど、学ぶ気持ちが持続している状態かをチェックされます。

「チェックとか監視とか抵抗があるんですけど…」という気持ちになる方もいるかもしれませんね。そうはいっても、大学へ通っているだけで授業料などを支援してもらえる、というのはかなり嬉しいお話なので、しっかり勉学に励みましょう。

具体的には、進学後に学習意欲や成績が低いと大学等に判断されると支援が「打ち切り」になる可能性があります。

以下の場合は、給付型奨学金が打ち切りとなります。

なお、懲戒による退学処分などの場合、給付型奨学金の返還が必要になることがあります。

また、給付型奨学金の打ち切り、返還の前には、大学等が以下のような場合に対象者に警告を行います。警告にもかかわらず、連続して警告を受けると、給付型奨学金が打ち切られます。

給付型奨学金事業に参加するためには、大学等高等教育機関も国や自治体から要件確認を受け、対象校となる必要があります。授業料等減免制度の支援の対象となる大学の要件は、以下の通りです。

出典:文部科学省ホームページ「高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針の概要」

大学等高等教育機関の授業料等減免に関する不正への対応は、追徴金の徴収や報告徴収が課せられる可能性があります。

授業料等減免制度の創設と給付型奨学金を支給することで、経済的な理由が原因で高等教育への進学ができない学生の方が減っていくことが望まれます。2020年に施行された本制度は、今後の実施状況を勘案して必要に応じて見直しを行う、PDCA方式で制度の定着を図っていくようです。

学びたい気持ちの後押しをしてくれる「高等教育無償化の制度」。この制度を利用することで、進路の選択肢を広げられる学生の方がきっとたくさんいらっしゃることでしょう。高等学校の先生方や保護者とよく相談し、スケジュールを確認しつつ手続きを進めてくださいね。

AFP、ライター。「お金の話を分かりやすく、初心者でも安心して読める記事」を書くのがモットーです。“完全ユーザー目線”のFPなので、普段目にすることのないお金の知識を、分かりやすくお伝えできればと思っています。

保険や住宅などの大きな買い物をする際は、少しの知識で払う金額が大きく変わるもの。そんな際に、マネー系書籍の編集協力や、楽天証券「トウシル」などで培った知識と取材力でヒントをお伝えできますと幸いです。

新しいもの好きなので、最近のさまざまなキャッシュレス決済を試して楽しんでいます。

2302095-2402